第一章 友達 26話

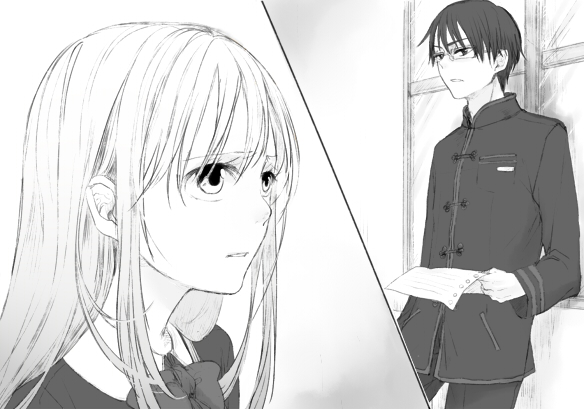

図書室前まで来ると、

「そろそろ指紋認証とか声紋認証にすればいいのに」

先輩は文句を言いながら、カードキーを通した。

ドアが開くと、すぐそこに秋斗さんが立っていて、

「それいいね。来週には早速申請を出すことにしよう。そしたらここを利用する人間にカードキーなんて煩わしいものを発行しなくて済むし、なくされることもないから再発行なんて面倒な作業もなくなる。司もたまにはいいこと言うな」

顔は笑っているのに抑揚を感じる話し方に、凄みを感じる。

「……何。また会長あたりがカードキー失くした?」

「そう……だからカードキー全とっかえ。司、できることならあの野生児捕獲して、檻にでも入れておいてくれないか?」

「……曲がりなりにも先輩だし人間だから」

「影の会長って言われてる司ならできるだろ?」

「……それ、誰のことかわからないし」

テンポ良く応酬を繰り広げるふたりは、息がぴったりだ。

「翠葉ちゃんもおかえり。ケーキ買ってきたから一緒に食べよう」

仕事部屋に通されると、テーブルの上には見覚えのある箱が乗っていた。

白地に灰色のストライプ、ボルドーの文字で「Andante」と書かれた箱は、私の好きなアンダンテ洋菓子店のもの。

「私、お茶淹れます!」

嬉しくて、足取り軽やかにお茶の準備を始める。

電気ケトルにお水を入れてスイッチオン。

ティーポットの用意をしようとハーブティーの缶に手を伸ばし、「あ……」と思って手を止めた。

秋斗さんはハーブティーが飲めるみたいだけど、先輩はどうだろう?

ハーブティーは香りや味が苦手という人も少なくないから、少し気になった。

「先輩、ハーブティー苦手じゃないですか?」

「基本的に好き嫌いはない」

「……コーヒー、淹れましょうか?」

「コーヒーは飲みたくなったら自分で淹れる。今はハーブティーでいい」

そう言うと、先輩は棚からケーキプレートを出し始めた。

お茶とケーキが揃うと、秋斗さんは苺タルトが乗ったプレートを私にくれる。

自分にはブルーベリータルト、先輩にはチーズタルト。

「苺のタルトが一番好きなんでしょ?」

「はい」

満面の笑みで答えたけれど――私、そんな話したっけ……?

「……甘いものが好きなわけじゃないけど、アンダンテのケーキならなんでも食べられる。機嫌が悪くてもここのケーキを買って帰るとすぐに機嫌が直る。どんなに食欲がなくてもここのタルトだけはがんばって食べようとする。因みに、一番好きなのは苺タルト」

淡々と話し続けたのは先輩だった。

「どうして知ってるんですか?」

「情報源なんてひとつしかないだろ」

先輩はツンと澄ました顔で、ティーカップを手に取る。

……確かに、今のは訊いた私が間違っていたと思うけど、そこまでツンツンしなくってもいいのに。

警戒包囲網を緩めてほしいって言われたけれど、これじゃ緩められないよ。

思っていることが顔に出ていたのか、先輩をフォローするように秋斗さんが口を開いた。

「蒼樹がさ、こっちが訊かなくても翠葉ちゃん情報を垂れ流していくんだよね。だから僕たち、意外と翠葉ちゃんのこと詳しいと思うよ」

「……そう、なんですね」

蒼兄、どこで何を話してくれているの……。

ここでの蒼兄と、家での蒼兄のギャップが激しくて、少し戸惑う。

私は恥ずかしさを紛らわせるために、「いただきます」と苺タルトにフォークを刺した。

口に入れれば、サクサクとしたタルトの香ばしさと甘すぎないカスタードクリーム、酸味を感じない甘い苺が見事に調和する。

おいしくて頬が緩むと、

「御園生さん情報は強ち外れてない」

その言葉に、ヒク、と頬が引きつる。

「蒼樹曰く、ふにゃっとした至福の顔」

正面に座る秋斗さんと、その隣に座る先輩の視線が痛くて食べづらい。

少しむくれると、秋斗さんがくつくつと笑いだした。

蒼兄のカバ……。

視線を苺タルトに落としていると、カタ、と小さな音を立てて、先輩が立ち上がった。

先輩はソファセットの近くで腰を屈めると、床に落ちていた紙を手に取る。

あ、さっきの――

「こういうの、知られたくないならちゃんとしまっておくべきじゃない?」

「すみません……。それ、返していただけますか?」

この短時間ならまだ読まれてはいないだろう。そう思ったのに――

「申し訳ないけど、もう全文に目を通した」

「えっ!? 手に取っただけなのにっ……!?」

「……速読ができれば、この程度のものに時間はかからない」

冷ややかに笑う様に、背筋がゾクリとした。

動揺したのを悟られたくなくて、自分も言葉を繰り出す。

「芸に秀でていらっしゃるようで、羨ましい限りです。でも、見られたのは不覚でした」

「……秋兄には話したんじゃないの? なのに、俺には話すつもりがなかった?」

先輩のツンとした感じがよりきつくなる。

「……いえ、そういうわけでは……あったかもしれませんが……」

「……それ、否定になってないから」

先輩は呆れたような目で私を一瞥すると、ルーズリーフに視線を戻した。

ダイニングスツールに座っていた秋斗さんはクスクスと笑いながら、

「司も心配してたんだよ。たぶん、一年前からずっと。蒼樹は本当に何も話してくれなかったから。で、先日の一件でしょ? 僕や蒼樹に連絡をくれたのは司なんだ」

「え……? そうだったんですか?」

先輩はルーズリーフを見たまま、

「その場で俺にできることがそれしかなかっただけ」

と、端的に話す。

何が起きても動じなさそうな人だけど、やっぱり驚いたのだろうか……。

じっと見ていると、

「……俺をなんだと思ってる?」

格好いいけど、ちょっと冷たくて意地悪な人。

思わず口にしそうになった言葉は、頭の中に留める。

「保健室に着く前に意識がなくなるわ、容態もどんどん悪くなるわ、血圧なんてあり得ない数値で

――一年前の、御園生さんの気持ちを察するくらいには驚いた」

主張の仕方が不思議な人だけど、驚いたというより、今は怒っている気がする。

「その人間に対して言うつもりがなかったって何?」

底冷えするような視線を向けられ、心臓が変な動きをした。

不整脈かな、と思いながら胸を手で押さえ、

「すみません……今、改心しました。ごめんなさい……」

|

|---|

真面目に謝ったつもりだった。なのに、秋斗さんが噴き出す。

「翠葉ちゃん、面白すぎっ」

言った本人は、面白いことを言ったつもりはないのだけど……。

「改心して、話してくれる気になったわけ?」

先輩からはまだ解放されていなかった。

「翠葉ちゃんも司も、お茶が冷めるよ」

後ろから秋斗さんに声をかけられ、とりあえずダイニングテーブルに戻ることにした。

先輩も戻ってはきたけれど、その手にはまだルーズリーフがあるわけで……。

私の視線に気づくと、

「改心したなら話してもらえるものと解釈するけど?」

やっぱり鋭い視線が飛んでくる。

けれども、「冷たい」という印象は少し和らいだかもしれない。

本当に冷たい人ならば、私の病状を訊こうとはしないだろうし、関わろうとも思わないはずだから。

先輩のことをうかがい見ていると、

「……人のことサーモグラフィーにかけてたりしてないよな?」

どうしてそんなことを訊かれているのか……。

サーモグラフィーにはかけてないけど、冷たいかどうかは考えていただけに、否定はしきれない。

「……あるかもしれないけど、どうぞお気になさらずに」

私は色んなことをごまかすために、先輩から視線を引き剥がし、少しぬるくなって飲みやすいハーブティーをゴクゴクと飲んだ。

「ふたりの会話、さっきから変だよ?」

「そうでしょうか? 秋斗さんの気のせいだと思いますよ?」

サクリと返し、今度はこっそりと先輩を盗み見る。

先輩はとても不服そうな顔をしていて、私は私で、良心の呵責を少しばかり感じていた。

謝ったほうがいいのかな……。

「……先輩、ごめんなさい。ほんの少し前までは、隣に並べないくらいには怖い人だと思っていました。だから、言う言わないじゃなくて、そういう選択肢に入ってなかっただけで……」

良心の呵責プラスアルファで自分をフォローしたつもりだったけれど、

「選択肢に入ってないってもっとひどいと思うけど?」

追撃されて撃沈……。

もしかしたら、今は何を言っても墓穴を掘るだけかもしれない。ならば閉じよう。この口はもう開かずにいよう。

そう思っていると、「今は?」と改めてたずねられた。

「今なら話せそうです……。でも、もうそれ読んで覚えてしまったのでしょう? それなら、話すことは何もないかなって……」

先輩は「確かに」と、ため息をつくとルーズリーフをテーブルに置いた。

「……よくこれで日常生活が送れる」

「……え?」

「血圧低すぎ」

……どうして? なんで血圧の数値のことがわかるの?

健康な人で、しかも高校生くらいじゃ血圧数値なんて無縁のはずなのに……。

私の疑問を察知したのか秋斗さんが、

「司は医者を目指してるからね。……っていうか、家がそういう家だから、そこら辺の子よりは詳しいと思うよ」

「御園生さんが過保護になるのも仕方がない、か……」

先輩がぼそっと零した内容は、さっきの秋斗さんが口にしたものと同様のものだった。

「それ、まるきり同じことをさっき秋斗さんにも言われました」

言うとふたりは顔を見合わせ、「こればかりは同感」と言わんばかりの顔をする。

その場の空気はなんとも居心地が悪く、私は苺タルトの幸福感に逃げることにした。

ネット小説の人気投票です。投票していただけると励みになります。

↓コメント書けます↓